Dans cet article, nous parlerons tantôt de ’développement’, tantôt de ’métropolisation’, pour évoquer une seule et même logique caractérisée par la concentration des pouvoirs et des populations sous l’impérium économique (l’Économie comme fin et non plus comme moyen). Elle suppose l’aménagement du territoire via les grands projets.

Des projets systémiques inscrits dans une partie de Monopoly à taille réelle

Les grands projets se renforcent mutuellement car ils font partie d’un même « système » identifiable par quelques points saillants : la concentration des investissements sur de lourds projets d’infrastructure supposant des plans de financement complexes (parfois mixtes public-privés) et donc une administration ad hoc, des contrats signés avec les grands groupes en tête de leur filière (filières de la construction, de la maintenance et de la gestion-exploitation, notamment) et surtout une volonté de développement atteignant le sommet de son art dans la « métropolisation ».

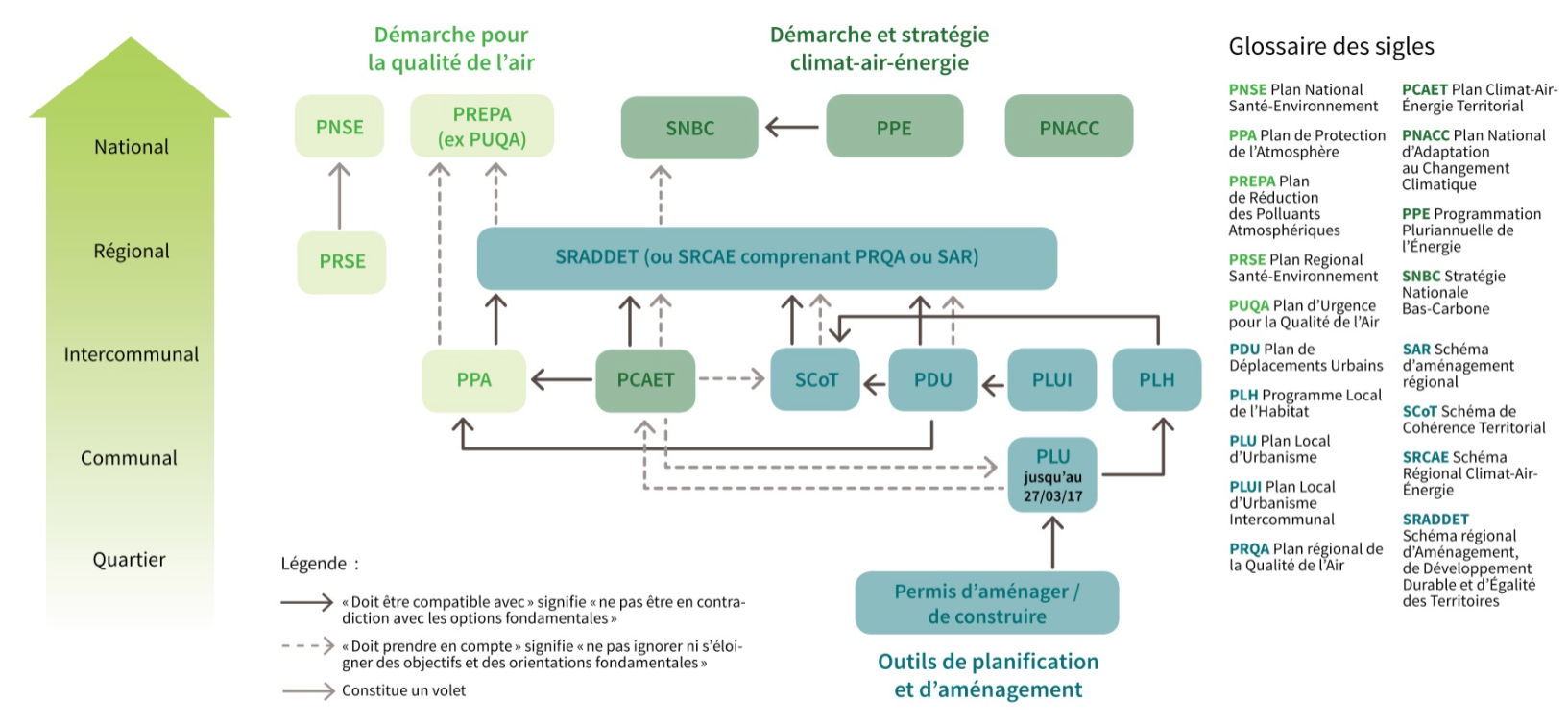

Ce dernier point réfère tout entier à la logique productiviste d’aménagement et de développement des territoires devenue depuis la fin du XXe siècle le mantra des gouvernements étatiques : il s’agissait alors d’inscrire les collectivités territoriales dans des schéma de compétition censés les rendre plus performantes, d’après un pur raisonnement capitaliste. Les lois des années 1990 ont ainsi mis en place des dispositifs et outils de planification hiérarchisés tels que des plans d’occupation des sols, schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanismes, chacun adapté à un échelon donné (PLU pour les communes, SCoT pour l’échelon inter-communal, SRADDET pour les régions, ...), les inscrivant pour la beauté du geste face aux objectifs de développement durable.

Ces outils permettent à l’État de contrôler par exemple la construction de logements, les organes de transports ou encore la production d’énergie (dite renouvelable, malgré ses besoins extractivistes), soit les fameux grands projets.

Mais cela permet surtout à quelques acteurs bien connectés avec l’État-planificateur de s’approprier les espaces, au sens où quelques aménageurs-bétonneurs décident à la place des populations de comment « bien vivre », se déplacer, etc. Au cours de ce processus, les populations sont réduites à des flux à piloter, des horloges à synchroniser : l’individu ne dessine pas son itinéraire lorsqu’il se déplace, pas plus qu’il ne choisit où poser son regard. Celui-ci est dirigé, voire happé, par des stimuli récurrents (odeurs, bruits, publicités, ...), ses pas sont rythmés (feux de circulations, ...), et ses comportements conditionnés par les rapports marchands : un individu est un consommateur qui alterne entre divertissement et contrôle. Il ne crée rien que de la donnée à récupérer, analyser ou surveiller. C’est précisément cela qui faisait de la « dérive » théorisée par Guy Debord un geste révolté : un déplacement en ville livré au hasard et à l’errance.

Notre hypothèse est la suivante : la métropolisation engagée par les gouvernements pour la « bonne santé économique » du pays raisonne admirablement avec les velléités de certains acteurs de posséder la ville, jouant notre vie sur une partie de Monopoly. Le site des Entreprises Publiques Locales précise en effet que « les métropoles sont nées pour marier cet impératif [de bonne santé économique] et gérer à l’intérieur du périmètre les services publics indispensables à leur déploiement ». Autrement dit, elles sont de plus en plus autonomes pour se développer, puisqu’elles sont conçues pour ce faire, et accompagnées en cela par les outils capitalistes que sont les grands projets.

Un développement disproportionné qui ne pose à personne la question de sa désirabilité

La métropolisation pose problème à au moins deux égards :

- Ces dynamiques de développement du territoire sont souvent évoquées comme des solutions aux inégalités territoriales constatées. Pourtant elles répondent à des critères de compétitivité entre collectivités, eux-mêmes à l’origine des inégalités : chaque collectivité cherche à surpasser les autres, et se faisant s’en désolidarise ;

- Elles s’inscrivent également dans un cadre de « développement durable » imposé par les entités supra-étatiques et l’opinion publique sensibilisée. Or le développement durable est en soi un oxymore dans le système décrit ci-dessus : on ne peut pas durablement exploiter des ressources non renouvelables à des échelles de temps humain dans un cadre encourageant le développement illimité. En effet, aucune limite n’est posée à ce développement : personne n’indique jusqu’où doit se développer la ville, à quel moment les objectifs sont considérés atteints.

La question finalement reste tout de même de savoir si tout ce développement rend la vie... plus belle ?

Car il ne va pas sans la transformation des modes de vie des populations implantées sur les territoires à développer, alors focalisés sur deux choses :

- La captation des sens, par des stimuli incessants, froids et impersonnels : des matières abruptes (le béton, le bitume), des assauts visuels (enseignes, lumières, slogans...), des bruits lancinants tels les klaxons et sirènes que beaucoup tentent d’ailleurs de « recouvrir » en se déplaçant en permanence avec un casque sur les oreilles ;

- Un contrôle des activités et déplacements : tout trajet est orienté par des panneaux et une signalétique, guidé par des marquages au sol, voire suivis par des caméras et autres capteurs ou Intelligence Artificielle. Il n’y a ainsi plus de place pour l’imprévu ou le spontané : en métropole, tout est calé sur des horaires, des rythmes réguliers et des fréquences. Quand ce n’est pas le cas, on parle d’un retard qui est mesuré puis reporté, car on se doit de maîtriser et contrôler les flux de personnes et de marchandises.

Leur point commun, c’est l’impersonnel et l’artificiel, saturés, de telle sorte qu’il n’y a plus de « place » pour des apports individuels, des choix singuliers, des vies non prescrites. Quand Bernard Stiegler parlait de perte de savoir-vivre c’est précisément ce phénomène qu’il décrivait, et l’on pourrait reprendre son propos présenté dans le cadre du capitalisme hyperindustriel pour celui de la métropolisation qui n’est que son prolongement :

On ne décide jamais de la façon dont on vit : on reproduit des modes de vie – dont on a hérité à travers ses proches, que l’on a adoptés à travers l’éducation, ou que l’on adopte sous l’influence de cultures venues d’ailleurs, parfois de très loin, et par toutes sortes de vecteurs [...]. Le processus d’individuation est essentiellement un processus d’adoption. [...]

Or, le capitalisme hyperindustriel, en l’état actuel de son organisation, est au contraire ce qui, en prenant le contrôle des processus d’adoption à tous les niveaux, et en premier lieu au niveau des processus d’identification primaire et secondaire qui constituent les individus psychiques, induit la destruction des processus d’individuation, aussi bien au niveau psychique qu’au niveau collectif. Car ce capitalisme de services, par une mise en œuvre des formes contemporaines d’hypomnémata que sont les technologies de l’information et de communication comme technologies de contrôle, et non pas d’individuation, généralise un processus de prolétarisation où les producteurs ont perdu leurs savoir-faire, tandis que les consommateurs ont perdu leurs savoir-vivre – et où la vie a du même coup perdu toute saveur, s’il est vrai que les savoirs sont ce qui, en tant que sapere, rend le monde sapide, et que l’inverse est vrai : un monde, pour autant qu’un monde ne fait monde qu’à condition d’être sapide, est ce qui suppose des savoir-être-au-monde, que l’on appelle précisément des savoir-vivre, voire un art-de-vivre, et qui constituent, par l’ensemble qu’ils forment, une civilité, une société policée, une politesse aussi bien : un bien-être et un bonheur de vivre, et parfois même une joie de vivre.

Bernard Siegler, Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel

Ce mode de vie ne permet d’ailleurs aucune considération de ceux qui ne rentrent pas dans le cadre imposé : on ne considère que ceux qui acceptent les tracés imposés. Ainsi, aucun égard pour les sans-papiers ou les vagabonds, aucune place à la rencontre fortuite, et aucune possibilité d’anonymat, puisque chacun doit s’identifier, se connecter, se livrer en données. Par exemple, avez-vous déjà refusé de vous enregistrer quelque part ? Il faut alors lire Harmut Rosa pour comprendre en quoi ceci constitue une aliénation : nous faisons ce que nous ne voulons pas en répondant aux contraintes imposées par ce cadre.

Les arbres cubiques de la métropole bordelaise

De l’aliénation à la dépossession

Au-delà du fait de ne plus pouvoir « devenir quelqu’un », un être singulier, que ce soit par le détournement de nos processus d’individuation (comme le décrit Bernard Stiegler) ou par l’aliénation qu’il entraîne (comme le théorise Harmut Rosa), le cadre institutionnel hyperindustriel de notre société actuelle, celle qui fait de la métropole son étendard, nous conduit à la dépossession. Nous sommes en effet dépossédés du choix de nos modes de vie, du choix de nos manières de vivre et d’habiter.

De fait en métropole, personne ne s’occupe de l’entretient de son environnement : jardin ou espaces extérieurs, bâti, point d’eau, mangeoires, ..., car ce n’est pas l’affaire de celui qui loge là, ce n’est pas son « job » dirait-on, certains sont payés pour cela. Or ceci est symptomatique du fait que personne ne se sent responsable de prendre soin, comme partie intégrante, de son milieu : on ne tisse plus de relations avec l’environnement, car nous n’en faisons pas partie, nous ne sommes que des passagers dépossédés. Personne n’habite en métropole, les métropolitains ne font qu’y loger.

C’est en révolte à ce phénomène justement que naissent les ZADs : comme réappropriation de nos manières de vivre, de notre pouvoir d’habiter. Les ZADs sont à ce titre doublement subversives : d’une part en tant que lutte contre la propriété foncière associée à l’artificialisation à outrance pour les grands projets inutiles, mais aussi en tant que lutte contre la dépossession opérée par le phénomène de métropolisation et tout ce qu’il charrie.

Dans les ZADs, les anthropologues vivent une expérience qui va au-delà de l’opposition frontale à un projet inutile et la deuxième lutte, contre la dépossession, se fait par l’invention de nouvelles manières de se situer dans son environnement : les ZADs proposent une reconnexion.

Ainsi, de même que Harmut Rosa annonce le dépassement de l’aliénation par la résonnance nous pourrions dire que le dépassement de la dépossession est à trouver dans cette reconnexion, entendue au sens de reprendre part et refaire les liens directs entre ce que nous utilisons ou consommons et comment cela est fait, d’où cela vient. Cela ne désigne rien de plus utopique que le bon sens paysan. En effet dans nos sociétés modernes (mais elles le sont depuis plus longtemps qu’on ne croit), il suffit de « commander » pour que cela « arrive ». Kropotkine parlait bien de reconnexion quand il écrivait :

« Les uns, par exemple, pourront donner leurs heures de loisir à la littérature. Alors ils se formeront en groupes comprenant des écrivains, des compositeurs, des imprimeurs, des graveurs et des dessinateurs, tous poursuivant un but commun : la propagation des idées qui leur sont chères.

Aujourd’hui l’écrivain sait qu’il a une bête de somme, l’ouvrier, auquel il peut confier, à raison de trois ou quatre francs par jour, l’impression de ses livres, mais ne se soucie guère de savoir ce qu’est une imprimerie. Si le compositeur est empoisonné par la poussière de plomb, et si l’enfant qui sert à la machine meut d’anémie, n’y a-t-il pas d’autres misérables pour les remplacer ?

[...] La littérature y perdra-t-elle quelque chose ? Le poète sera-t-il moins poète après avoir travaillé dans les champs, ou collaboré de ses mains à multiplier son œuvre ? Le romancier perdra-t-il de sa connaissance du cœur humain après avoir coudoyé l’homme dans l’usine, dans la forêt, au tracé d’une route et dans l’atelier ? Poser ces questions, c’est y répondre. »

Pierre Kropotkine, La conquête du pain. 1892.

Les temps n’ont pas tellement changé, à l’heure où nous commandons en un « clic », comme un claquement de doigt, n’importe quel objet prêt-à-consommer, sans égard pour les matériaux utilisés, les personnes qui l’ont produit, assemblé, conditionné, transporté, ... Sans égard pour l’origine même de ces matériaux et la façon dont ils sont extraits. Puisqu’on ne parle jamais d’extractivisme, parlons-en : parler des panneaux photovoltaïques installés par champs entiers pour abreuver la métropole en énergie, c’est parler du pillage qu’ils ont supposé dans les pays miniers.

Le fond du problème, c’est toujours le développement de la métropole : on peut faire différemment autant qu’on veut (« transitionner »), si l’on ne cherche que des substituts pour faire la même chose, pour faire autant, on ne fait que déposséder davantage, perdre un peu plus prise sur la façon dont sont gouvernées nos vies.

Ainsi, la métropolisation est le théâtre de l’aliénation et de la dépossession caractéristiques des sociétés modernes. Pourtant, son développement est infernal et semble inopposable, tant la logique autonome du développement est ancrée au sein des corps politiques : tout mouvement de contestation doit dépasser l’impossibilité politique d’affirmer la simple satisfaction de l’état des choses présentes.

En effet, au niveau des décideurs politiques un programme qui entendrait « maintenir » plus que « développer » serait indéfendable. Et pourtant c’est bien à cela que devraient servir les plans tels que le « Zéro Artificialisation Nette » : maintenir le peu d’espaces non bétonnés qu’il nous reste !

Au lieu de quoi, les élus de tout bord trouvent des opportunités à tout va pour contourner ces lois et programmes, quitte à déclarer d’utilité publique des projets dont plus de 90% de l’enquête publique se montrent défavorables, et bien sûr sans jamais démontrer cette utilité dont on affuble les projets . À chaque élu, son projet.

Tout ceci constitue un cercle vicieux : les pouvoirs en place créent les métropoles pour mieux mettre sous cloche les « administrés », et des grands projets pour faire perdurer la croyance dans l’horizon ultime du développement (illimité ?). Mais les métropoles se renforcent grâce aux grands projets, et les grands projets détruisent un milieu, un environnement, que la métropole permet d’oublier.

Ces liens entre grands projets et métropolisation font l’objet d’un second article.